Matéria publicada no Le Mond em 16.01.2014 | Por Jérôme Fenoglio

Tradução: Miriã Granato para o Studio Ghibli Brasil – [email protected] Pesquisa: Amanda Rotta – [email protected]EMBRIÕES DE PERSONAGENS INSPIRADOS EM SUA FAMÍLIA

Com relação a isso, ele permanece fiel à regra que ele decretava há muito tempo, e que seu produtor de sempre, o astuto Toshio Suzuki, relata em seu livro “No Studio Ghibli, trabalha-se se divertindo”: “Projetos de história, há vários em um raio de três metros em torno de si”. O cineasta sempre desenhou suas primeiras idéias, seus fermentos de contos, seus embriões de personagens, em sua proximidade imediata. Suas equipes do Studio Ghibli sempre lhe forneceram, além de suas mãos de obra, uma fonte inesgotável de características físicas, de anedotas, de manias que constituem a carne de seus filmes.

Se aproximar de Hayao Miyazaki, era dessa forma correr o risco de se ver transformado em monstro em uma obra superior. “Se você quiser evitar o que quer que seja de você mesmo, é melhor evita-lo”, diz uma das desenhistas do Ghibli no documentário, inédito no Brasil, “Kingdom of Dream and Madness” (O Reino do Sonho e da Loucura, em tradução literal), filmado durante a realização de “Vidas ao Vento”.

Evidentemente, tal criador ogro não se examina da mesma maneira, segundo o que é próximo ou afastado. Longe de Tóquio, perguntam simplesmente ao jornalista que teve a honra de encontra-lo: “Como ele vai?”. O anúncio de sua retirada da produção de longas-metragens foi vivida como um choque. As pessoas se informam portanto atentamente sobre aquele que viu antes dos outros, que inspirou existências e guiou escolhas pessoais.

Leia: A Última Profecia de Miyazaki – Parte I

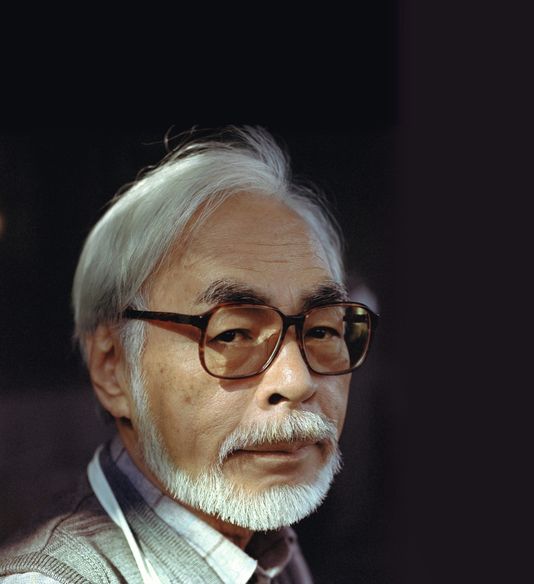

Foto: Divulgação

“UMA OBRA INDIVIDUAL, FABRICADA POR 200 PESSOAS”

Desde o triunfo televisivo de “Meu Vizinho Totoro” e dois anos após seu lançamento nos cinemas, em 1988, cada obra de Miyazaki esteve no topo das bilheterias no Japão. “A Viagem de Chihiro” estabeleceu, em 2001, o recorde de filme mais visto no arquipélago, com mais de 20 milhões de espectadores. Cada sucesso colocou o autor em uma situação um pouco mais eminente no topo do anime e do cinema popular no Japão. Essa posição o situa a partir de então acima da critica: no Japão, seu ultimo filme suscitou algumas polemicas, mas ninguém ousou levantar o problema do fundo da obra, a passividade total do herói diante da ascensão em direção à guerra de um regime criminal.

Miyazaki começou a se parecer com um de seus personagens ambíguos, um Totoro bastante gigante para servir de ponto de referência a todo um povo, mas imponente demais para não esmagar sua família. Nos corredores do Studio Ghibli, onde os assistentes guiam os jornalistas entre duas entrevistas, a questão toma, na verdade, uma outra tonalidade, claramente mais inquieta. “Como ele está hoje?”, pergunta-se uma de suas empregadas, antes de cochichar: “Sabe, durante a produção de ‘Vidas ao Vento’, a gente o escutava gritar muito frequentemente”.

De fato, a produção desse filme, como os anteriores, pareceu uma interminável raiva alimentada pela situação bastante particular do criador. No comando de um longa-metragem, Hayao Miyazaki não é mais o mangaka, o desenhista de mangá que ele foi em sua juventude e que ele aspira se tornar novamente em sua aposentadoria, sozinho diante de sua mesa de desenho. Ele não delega tampouco um roteiro a um exército de pequenos gênios da criação digital, como na Disney ou na Pixar atualmente. A técnica do desenho animado, que ele continua a defender contra a evolução digital, o mantém entre guerras dolorosas que Toshio Suzuki resume assim: “Miyazaki produz uma obra individual, saída de seu próprio cérebro, mas que é fabricada por 200 pessoas”.

A TIRANIA E AS CRISES DE RAIVA DO MESTRE

Desenhista de técnica fulgurante, dotado de uma rapidez de execução fora do comum, o mestre não tolera o menor enfraquecimento da qualidade com relação ao que ele imaginou e diante das referências de formas que ele estima serem belas. A latitude de interpretação da equipe de Ghibli é inexistente. Essa exigência ainda é complicada por um hábito adquirido desde “Princesa Mononoke”: sendo ele o perfeccionista, o cineasta se lança em longas-metragens sem prever o fim. Ele faz seus personagens evoluírem diariamente, em um storyboard extremamente pesquisado. Os desenhistas devem, portanto, viver ao ritmo da inspiração do autor. Quando ele atravessa uma crise, tudo é parado.

Esse processo criativo, extremamente caro, produziu esplendores… e levou a um impasse. Dentro do Ghibli, Miyazaki dispõe de um alter ego: o co-fundador do estúdio, Isao Takahata, diretor de “O Túmulo dos Vagalumes” (1988), mentor de seu início de carreira na Toei e parceiro nas séries televisivas, tornou-se depois seu rival e sua referência, seu primeiro espectador e o único cuja opinião lhe importa realmente. Mas ninguém jamais pode encontrar-lhe um sucessor.

O potencial herdeiro mais talentoso, Mamoru Hosoda, fugiu durante a gravação de “O Castelo Animado” (2004), assustado com a tirania e as crises de raiva de Miyazaki. A dinastia imaginada por Toshio Suzuki foi curta: Goro Miyazaki, filho de Hayao, pressentido pelo produtor como um sucessor natural, gravou dois filmes honoráveis que lhe valeram uma humilhação pública pelas críticas de seu pai, incapaz de suportar que a menor imperfeição manchasse seu nome. A aposentadoria de Miyazaki só evidencia o vazio que o cerca. E há uma forte aposta que, exceto se houver alguma surpresa, o Japão e os fanáticos do Ghibli no mundo todo deverão absorver em 2014 uma outra noticia ruim: o fechamento do estúdio, pelo menos como entidade de produção de longas-metragens.

O FIM DE UMA AVENTURA INÉDITA, ESTÉTICA E SOCIAL

Seria o fim de uma aventura inédita, que seus três idealizadores – Miyazaki, Takahata e Suzuki – fiéis a seus ideais progressistas, pensada simultaneamente como estética, econômica e social. “No Japão, o conjunto de estúdios de produção de desenho animado tem por costume pagar os animadores por tarefa (por plano ou por desenho)”, explica Ilan Nguyên, leitor na Universidade de Artes de Tóquio. “Ghibli é uma das únicas companhias a ter se associado aos serviços desses animadores, contratando-os”. Independente dos grandes grupos do entretenimento, somente ligado a Disney para a distribuição internacional de seus filmes, o estúdio se limitaria à gestão dos direitos de seus autores e de seu patrimônio imobiliário.

Pois Hayao Miyazaki, apaixonado pelas formas complexas, não foi somente o arquiteto de filmes que lhe deviam tudo, ele também desenhou edifícios que parecem com ele. Foi ele quem projetou as plantas dos estúdios e do museu Ghibli, há algumas estações de metrô mais longe: um parque de diversões de dimensões humanas, onde é necessário reservar com muita antecedência para fazer parte de seus 2.500 visitantes quotidianos.

Para cada uma das construções, ele parece ter começado a refletir pelo teto. No estúdio, é uma vasta varanda com grama e flores que serve de lugar de relaxamento e de observação dos céus. No momento da criação de “Vidas ao Vento”, toda a equipe acompanhava o criador de barba branca até esse lugar para verificar as formas das nuvens e analisar os pores do sol. No museu, é um jardim exuberante que esconde coberturas de vidro que dispensam sua luz nas salas lúdicas e pedagógicas para penetrar no universo do cineasta. Sendo a mais emocionante das salas, aquela onde um amontoado de livros, lápis, esboços, maquetes e outros objetos variados reconstitui o caos criador do mestre.

DESCONFIANDO DA APATIA E DE UM CONHECIMENTO IMUTÁVEL

Quando lhe perguntamos qual de todos esses objetos é o mais indispensável a sua produção, Miyazaki designa um instrumento que ele compartilha com o herói de seu ultimo filme, o engenheiro Jiro Horikoshi, criador do Zero, avião de caça que fez estragos contra os americanos. Não é uma mesa de desenho, como teríamos imaginado, mas um cronômetro. Um desses mecanismos de som abafado que o desenhista liga com os olhos fechados para imaginar o tempo dos gestos que vão animar seus personagens.

Um desses instrumentos que Jiro usa freneticamente para mensurar a velocidade e o potencial de seu avião. Um cronômetro que une intimamente o desenho animado a aeronáutica, duas artes que colocam linhas em movimento. Esse objeto fetiche concentra também uma filosofia. Durante toda sua vida, Miyazaki procurou permanecer móvel. Durante toda sua carreira, ele desconfiou da apatia que ganha os gênios instalados em suas certezas, cristalizados em sua reputação. Em cada um de seus filmes, ele se estabeleceu desafios, técnicos ou artísticos, para não se fixar em conhecimento imutável.

Para a sua última obra, ele ainda levou a exigência a um patamar superior ao correr o risco deliberado de renunciar à língua universal que usamos quando falamos com crianças: “Eu tive que mudar todas as leis do meu sistema de trabalho porque eu sempre tinha trabalhado pensando neles. Para esse filme, eu disse a mim mesmo que eles compreenderiam mais tarde”.

Como se esse sacrifício fosse o preço a pagar para retomar uma única infância, a sua. Aquela de um japonês nascido em 1941, o ano do Pearl Harbour, que cresceu com a culpa de ter pensado que seu pai, que fabricava partes dos aviões de caça, havia aproveitado dessa guerra terrível. Como se Hayao Miyazaki tivesse sido atingido por essa obsessão que liga os gênios de todos os tempos e de todas as artes, para além das guerras e das catástrofes: evocar, simplesmente, as angústias da infância.

Ótima matéria! Muito obrigado pela tradução e compartilhamento!